目次

工芸レポート

一丁の包丁に宿る、記憶と願い

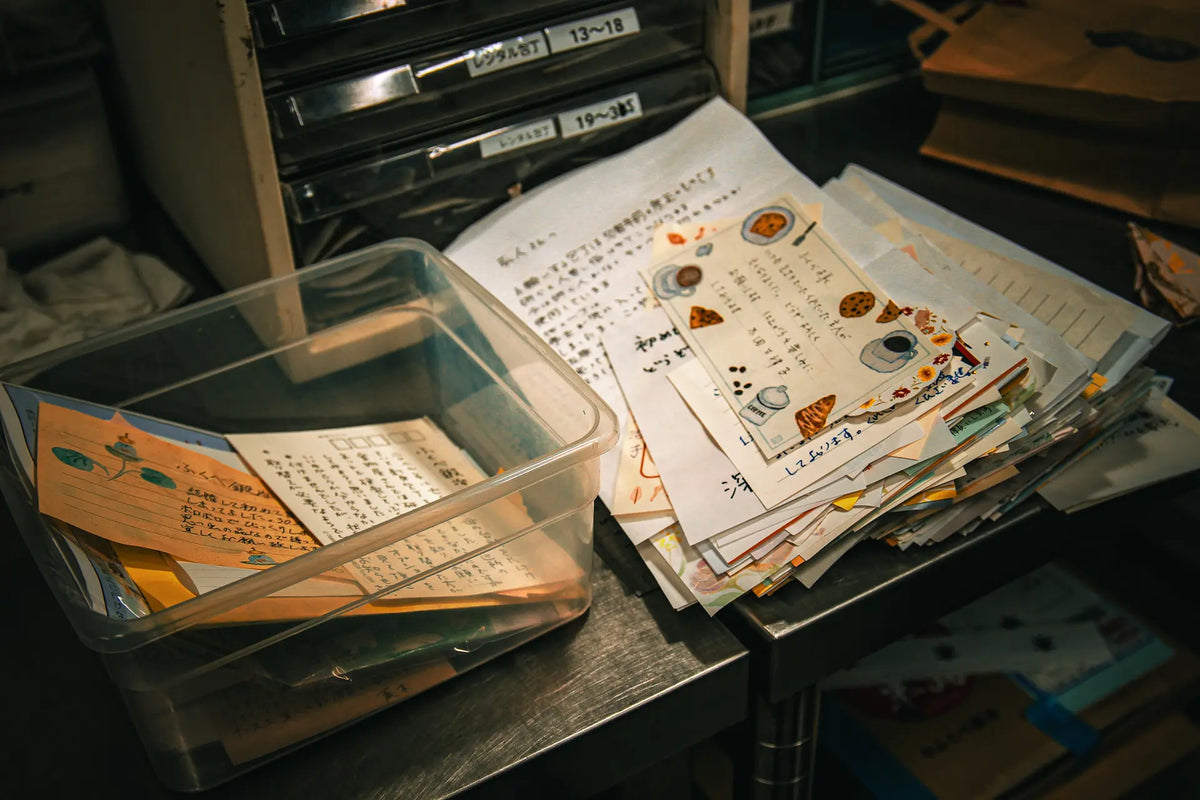

「これは、母が結婚したときに買った包丁で…」。ふくべ鍛冶には、そんな手紙とともに修理依頼が届きます。かつて家族の食卓を支えた、今は使われなくなった包丁たち。ふくべ鍛冶では、そうした思い出を包丁ごと丁寧に受け取り、再び現役として蘇らせています。

オンラインで申し込める包丁の宅配修理サービス「ポチスパ」は、包丁を専用箱で送るだけ。敷居の高いと思われがちな修理を、もっと身近なものとして届けたい。そんな想いから生まれたこの仕組みには、「暮らしの中で道具とともにある喜び」を大切にする、ふくべ鍛冶の哲学が詰まっています。

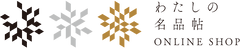

代表の干場健太朗さん

全国から年間2万本以上届く修理依頼。ふくべ鍛冶は、道具と人の記憶をそっとよみがえらせる。

野鍛冶の技術を、現代の営みに

ふくべ鍛冶の始まりは明治時代。農具や包丁などをつくる「野鍛冶」として、能登の人々の暮らしに寄り添ってきました。機械化が進み、量産品が主流になる中でも、ふくべ鍛冶は「直す」技術で道を切り開いてきました。

刃こぼれや曲がり、柄の交換、重さや角度の調整など、すべての修理が一点もの。使用者の生活と感覚に合わせて調整することで、「道具としての寿命」を何倍にも延ばすことができます。ふくべ鍛冶にとって、修理とは単なる修復ではなく、人と道具の関係をもう一度つなぎ直す営みなのです。

明治時代から続く生活道具の鍛冶。野鍛治の技術と精神が、今も能登で息づいている。

職人の手仕事と、仕組みの力

ふくべ鍛冶を率いる干場健太朗(ほしば

けんたろう)さんは、かつて地元役場に勤めていました。母の急逝を機に鍛冶屋を継ぎ、移動販売やネット販売、そして「ポチスパ」の立ち上げを経て、今では年間2万本以上の依頼が集まるまでに。

職人が刃の材質や長さ、歪み具合に応じて作業を分担します。独自開発の受注管理システムによって、1本ごとの状態や進捗を徹底管理。ビフォーアフターの写真やLINEでの相談対応など、細部まで気を配ることで、多くのリピーターの信頼を得ています。

熟練から若手までが活躍する現場。包丁1本ごとの状態に合わせた研ぎが信頼を生む。

ものづくりも、暮らしに寄り添って

ふくべ鍛冶が手がけるのは、包丁だけではありません。貝を剥ぐ、網やロープを切る。一本でさまざまな仕事をこなす能登の海女や漁師の声から生まれた「能登マキリ」。イカをさばくことに特化した形状と素材で、数十年以上に渡り、能登の里海で働く人たちを支え続けている「イカ割き包丁」。ほかにもアワビを剥がすための海女さん専用の刃物、野菜加工業者向けの業務用刃物など、「声を聴きながら作る道具」がたくさん生まれています。

また、海外展開にも挑戦中。クラウドファンディングを通じて発表した“SINBU”や“TAFU”はアメリカ市場でも好評を博し、能登の技術と精神が世界へと広がっています。

依頼に応じて生まれた特注品。用途に合わせて細部を設計する、生活密着のものづくり。

「道具を最後まで面倒みる」精神を、次の時代へ

「新品を買うより、もう一度使いたい。その気持ちに応えるのが鍛冶屋の本望です」。干場さんの言葉には、道具を“もの”以上の存在として大切にする思想が込められています。

令和6年元旦に発生した能登半島地震では、ふくべ鍛冶のある地区も甚大な被害を受けましたが、スタッフたちは湧き水を汲み、電気がなくても研ぎの作業を再開しました。「道具を直すことが、日常を取り戻すことにつながる」。その信念が、地域と仕事を再び動かす力になったのです。

暮らしのなかで、もう一度使いたくなる道具がある。ふくべ鍛冶は、そんな道具との関係を、職人の手と、確かな仕組みで、これからも支え続けていきます。

取材・撮影・文:山田 純也